2016年11月30日〜12月5日 RAJA AMPAT Raja Ampat Dive Resort

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

11 |

ヨロイウオ |

ヘコアユだとばかり思っていましたが、違いました。ラインが黒っぽいのがヘコアユで

茶色がヨロイウオだそうです。この群れを追っかけて遊んでいました。 みんな一緒に横になって移動するので面白いです。 |

(House Reef) |

12 |

ユキミノガイ |

ウコンハネガイと同じ仲間だそうです。

ハウスリーフでのチェックダイブで、テイルスポットブレニー、ヨロイウオとこれが見れ ました。海岸線は全く人の手が入っていないので、自然のままの状態です。 |

(House Reef) |

13 |

ノコギリハギ |

毒を持ったシマキンチャクフグに擬態していることで有名なハギです。

伊豆や沖縄にもいるのになぜか今まで載せていませんでした。地味だからかなぁ。 |

(House Reef) |

14 |

タテジマヤッコ(オス) |

八丈島にもいますが、ラジャのは黒帯が3本で、それぞれが極太です。

顔のところは4本で同じだけど、中の2本がくっついたのでしょうか? |

(Cape Kri) |

15 |

タテジマヤッコ(メス) |

雌も日本にいるのは細い筋が3本ですが、ここのは2本です。

この雌たちは、目の後ろから3本線ですね。どこにも別種とは書いていないので同じなの でしょうが、他の魚のように、インド洋版みたいなものでしょうか? |

(Cape Kri) |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

16 |

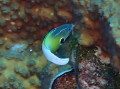

セーラムブレニー |

背景に紛れて分かりにくいのですが、目玉とその上の皮弁が見えますか?

かなり大きめのイソギンポです。見つけたときは、ヤエヤマギンポかと思いましたが、模様 が違っていました。こっちの方が一回り大きく、胸鰭の後ろに黒い丸い模様があります。 |

(House Reef) |

17 |

モンツキアカヒメジ |

(House Reef) |

|

18 |

ナンヨウブダイ(幼) |

ナンヨウブダイのオスは目立つのでよく見かけますが、幼魚がこんな模様とは知りません

でした。ブダイ系は雄と雌でも模様や色が違うし、興奮して色が変ることもあるし、名前を 同定するのが大変です。 イロブダイの幼魚は有名ですが、他の幼魚も外見が全然違うとなると難しい・・・。 |

(Yembubba) |

19 |

ブチブダイ(幼) |

ナンヨウブダイの幼魚を調べていてこれだと分かりました。

幼魚だということは分かっていたのですが、ベラの幼魚ばかり探していて、ブダイとは思い ませんでした。ブダイの幼魚もほんとにいろんなデザインがあるのですね。 |

(Yembubba) |

20 |

チリメンヤッコ |

アンダマンバタフライフィッシュとユウゼンのハイブリッドみたいですが、チョウチョウウオ

の仲間ではなくキンチャクダイの仲間です。 今回、キンチャクダイを3種類撮ることができましたが、まだまだ残っていますねえ。 |

(Yembubba) |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

21 |

ナデシコカクレエビ |

PNGで載せていましたが、これまでのカメラでは接写ができず、ボケブレでした。今回、

TG-4に買替えたので、今まで撮りたかった透明な体をはっきり撮ることができました。 でも、まだまだピントが甘い。精進してサンゴ礁のエビたちを綺麗に撮っていきたいです。 |

(House Reef) |

22 |

リュウキュウダツ |

ハウスリーフの桟橋の周りに居ました。最大1mにもなるそうです。

ダツ・サヨリ系もいろいろ居ますね。ナイトでライトを正面に持つと突っ込んできて刺さる ので横に持たないと危険だと、学生時代与那国でのナイトシュノーケルの時に 教えてもらいました。 |

(House Reef) |

23 |

シチセンムスメベラ(幼) |

幼魚は緑色のボカシが入っているんですね。ブチブダイの幼魚もそうですが、藻の中で

目立たないようになっているんでしょうか? |

(House Reef) |

24 |

ムナテンベラダマシ(幼) |

今回見た幼魚はグラデーションになっているのが多いですね。

まあ、これは大人もグラデーションなので、縦筋があるのが違うだけですが・・。ところで、 騙しではないムナテンベラはまだ撮れていません。調べると黒っぽいので目立たない? |

(Melissa's

Garden) |

25 |

カザリキュウセン(幼) |

ベラの幼魚は似たような模様が多くどれか分かりづらいのですが・・・。

体の中央の白い点線と赤い目でこれと判断したのですが、違いますか? |

(House Reef) |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

26 |

クラカオスズメダイ(若) | 大人は黒っぽいマダラがあるのですが、幼魚から若魚までは薄い青と黄色の綺麗な外見

です。成魚の説明文では暗い顔なんて書きましたが、若者はとっても爽やかな姿ですね。 |

(Yembubba) |

| 27 | メラネシアンアンティアス (オス) |

(Chicken Reef) |

|

| 28 | ツノダシ | これも最初のセブに載せている魚です。

どこでも見かける有名な魚なのでいつでも撮れたのですが、今回カメラを替えて、図鑑風 にと思い撮り直しました。ちょっと背景がもう一つだったかな? |

(Cape Kri) |

| 29 | ミナミゴンズイ(若) | これも最初のセブの撮り直しです。2008年に名前が変わりました。

だいぶ大きくなって玉は小さいですが、ヒゲまではっきり撮れました。 |

(House Reef) |

| 30 | ギンガメアジ | ダイビングを始めた頃は、これとバラクーダに巻かれるのが夢でした。

ここでも遭遇しましたが、もう何回巻かれたでしょうか?最初のセブでは 有名なアポ島での群れの写真でしたが、今回は図鑑風に一匹だけの写真です。 |

(Cape Kri) |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

31 |

ミカドチョウチョウウオ |

これは真栄田岬の撮り直しです。

ミカドというのは皇帝という意味ではなくて三角という意味だそうです。なあんだ! |

(Cape Kri) |

| 32 | ツノハタタテダイ |

これも真栄田岬の撮り直しです。背鰭もちゃんと開いてくれました。

でも、水中写真の出来はカメラの性能が8割というのは本当ですね。 |

(Cape Kri) |

| 33 | テンジクイサキ |

シミラン1で撮りました。ミナミイスズミと勘違いしていましたが、背鰭と尻鰭が大きい

ですね。たくさんの魚がプランクトンに群がっている所で構えていたらうまくカメラの前で ターンしてくれました。 |

(Cape Kri) |

| 34 | ヨコシマクロダイ |

(Cape Kri) |

|

| 35 | ニセモンツキスズメダイ |

(Yembubba) |

36 |

37 |

38 |

39 |

40 |

| 36 | ヤシャベラ(幼) |

中々近寄らせてくれず、動きも早いので離れてしか撮れず、トリミング拡大でぼけて

いますが、初めてなので載せることにしました。 綺麗に撮れれば背景が赤でよかったのですが・・。ベラの幼魚は本当にいろんなデザイン がありますが、これも大人とは違う姿ですね。 ※当初、ギチベラの幼魚と間違えていました。ギチベラは、細い白の横線が4本です。 |

(Yembubba) |

| 37 | ホシヒレグロハタ |

シパダン1では真っ白の個体で、名前を同定するのにてこずりましたが、これなら本来の

姿ですぐに分かりますね。 |

(Yembubba) |

| 38 | オオウルマカサゴ |

シパダン1で載せているのは正面からの写真なので、真横からの写真を載せ直しました。

オニカサゴ属は同定が難しいです。よく似たウルマカサゴとの違いは胸鰭の軟条数が 19本か20本かといわれても・・・。 大きいのがこちらということですが、並んでるわけではないし・・。 |

(Yembubba) |

| 39 | アズキハタ |

これもシパダン1の撮り直しです。小豆の粒々が綺麗に撮れました。

デザインは美味しそうですが、魚としても高級魚として知られとても美味しいそうです。 |

(Yembubba) |

| 40 | コガネキュウセン(幼) |

シパダン1では他の魚の脇に写っていたので小さかったのですが、今回ははっきり

撮れました。ちょっと上顎がシロイルカみたいに見えますが、 他の特徴はこれで間違いないと思います。 |

(Sardines

Reef) |

41 |

42 |

43 |

44 |

45 |

41 |

オジロバラハタ |

これはシパダン2の撮り直しです。シパダン2では斜め後姿でしたが、うまく横から撮れま

した。こちらもミーバイ汁として美味しいようですが、シガテラ毒を持つのもいるようです。 |

(Yembubba) |

| 42 | ホクトベラ |

シパダン2で撮ったものをずっとこれだと思っていましたが、今回調べてみると、尾鰭の色

と形が違うそっくりさん(クロフチススキベラ)がいることが分かりました。 この写真では尾鰭が真っ直ぐですが、こちらの方が尾鰭が扇型で黄色一色だそうです。 |

(Blue Magic) |

| 43 | イッテンフエダイ |

シミラン1で載せていましたが、これも撮り直しです。名前のいわれの黒斑は、

濃いもの薄いもの無いものがいるようです。目が赤いのは共通です。 |

(Cape Kri) |

| 44 | シロタスキベラ(若) |

(Yembubba) |

|

45 |

モンハナシャコ |

シミラン2で全身が見えるのを載せていますが、色が鮮やかに撮れなかったので載せ替え

です。やはりTG-4の威力でしょうか。赤くていい色に撮れましたが、残念ながら尾節は 珊瑚の下に隠れてしまいました。 |

(Sardines

Reef) |

46 |

47 |

48 |

49 |

50 |

| 46 | タテジマヘビギンポ |

これはシミラン2の載せ替えです。鰭の軟条まで紅色にキラキラと綺麗に撮れました。

側面の白い点線は、個体によってあったりなかったりするようですね。 |

(Fan Wall) |

| 47 | ヒレナガスズメダイ(幼) |

シミラン2で載せていましたが、これもTG-4の成果です。やっと綺麗に撮れました。

でも、ここのは人に慣れていないからか、あまり逃げなかったような気もしますが・・・。 |

(Yembubba) |

48 |

ヒレナガスズメダイ |

大人の方はコモドで載せていますが、これもTG-4のおかげでしょうか?夕方のハウス

リーフでそれほど明るくなかったのですが綺麗に撮れました。ピントが尾鰭ですが・・・。 |

(House Reef) |

| 49 | ゴールドスペックス

ジョーフィッシュ |

コモドで穴から出たところの写真を載せていますが、名前の由来のGOLDが写っていない

ので、一般的な顔だけ出した写真に載せ替えました。 スペックス(specs)とはメガネという意味です。確かにGOLDですね。 |

(Sardines

Reef) |

| 50 | ハナアイゴ |

(Blue Magic) |

51 |

52 |

53 |

54 |

55 |

| 51 | キスジゲンロクダイ(幼) |

これとタキゲンロクダイはほとんどそっくりで、目の下の黒い帯が胸鰭の方まで伸びて

いるのがこれ、鰓あたりで止まっているのがタキだそうです。コモドで載せているものは ボケているのでハッキリしませんでしたが、これでよくわかります。今度はタキを探さない と・・・。なお、背鰭の黒斑は幼魚の印だそうで、大人になると消えるそうです。 |

(Sardines

Reef) |

| 52 | タルボッツデモイゼル |

ここは確かにコモドからも近いので、同じ魚がたくさんいます。

これもコモドの撮り直しです。コモドでははっきり見えなかったアイラインが素敵ですね。 |

(Sardines

Reef) |

53 |

ハシナガウバウオ |

サムイ島で載せていましたが、本来の色で横から撮れたので載せ直しました。

中々いい色合いと端正な顔立ちです。下に居るのはナンヨウブダイの幼魚ですね。 |

(House Reef) |

| 54 | オビブダイ(オス) |

これまでメスだけ載せていましたが、やっとオスを撮ることができました。

名前の由来もよく分かりますね。赤い部分が鮮やかなのは興奮してるからでしょうか? |

(House Reef) |

| 55 | ヨコジマアイゴ |

石垣2でヒメアイゴを初めて撮って、もっとアイゴ系に注意を払わなきゃと書いたばかり

なのに・・、またヒメアイゴを失敗したかと思いきや、近い種だそうですが別種でした。 もっとしっかり撮れれば綺麗な縞模様を持った姿が見れたのですが、遠くからしか撮れず この有り様・・・。英語ではバードスパインフットというそうですが、どういう意味でしょうか? |

(House Reef) |

56 |

57 |

58 |

59 |

60 |

| 56 | ホウセキキントキ |

ニューギニア周辺なのでピンジャロスナッパーかと思いきや、これでした。

初めてのパラオで目が光る魚が大群で来たので、かなり印象に残っている魚です。 今回は小さな群れでしたが、追いかけているうちに体色が変化し始め、銀⇒ピンク⇒赤 と3色が一枚に撮れたので載せることにしました。 |

(House Reef) |

| 57 | マダラタルミ |

これも初めてのパラオで載せていました。あの頃は、大きな群れが来るとそれだけで

ときめいたものです。なので、群れの写真ばかり・・・。 今回は、図鑑風に一匹だけアップにしてみました。 |

(Sardines

Reef) |

| 58 | アカククリ |

これはバリの載せ替えです。アカククリの名前の由来は幼魚のデザインですね。

色柄は、幼魚⇒若魚⇒大人と全く変わりますが、口が尖っているのは変わりません。 |

(Yembubba) |

| 59 | アカククリ(幼) |

やっと名前のゆえんに巡り合えました。でも、幼魚としては大きめですね。

もう少し真横から綺麗に撮りたかったのですが・・・。 |

(Friwen Wall) |

| 60 | セジロノドグロベラ(若) |

間違えていたホクトベラの幼魚かと思いましたが、全然別のベラでした。

背鰭が白いのでこの名前のようです。この色合いはメスの色ですが、背びれの後ろに 黒斑があるのは、まだ大人になっていないということなので、若魚としました。 |

(Sardines

Reef) |

61 |

62 |

63 |

64 |

65 |

| 61 | スパニッシュフラグ

スナッパー |

最初はニジコショウダイと思い込んでいました。縦縞の色が茶系なので、若魚かと思い

ました。でも、よく見ると顔つきがイサキ系ではないですね。口先が尖って、黒ずんでい ます。フエダイの仲間というより、顔はフエフキダイのようです。 でも、スペイン国旗というにはちょっと色が違う。スペイン国旗はオレンジと黄色ですよね。 |

(Sardines

Reef) |

| 62 | モンツキハギ |

これも、今まで何度も見かけながら撮れていなかった魚です。

グレーのものからこれのように真っ黒なものまでいるようです。 赤い紋の周りの青い囲みは、これでは分かりませんね。 |

(Sardines

Reef) |

63 |

ラジャアンパット

ドティバック(メス) |

ラジャアンパット固有種だそうです。フタイロカエルウオにも似ていますね。

普通、魚も動物もオスの方が派手ですが、これはメスのほうが鮮やかで、オスはグレー っぽい地味なデザインだそうです。見つけにくそうですね。 |

(Friwen Wall) |

| 64 | ケショウフグ |

これはシパダン1の撮り直しです。

白い模様に緑系の縁取りがあり、なかなかシックで上品な感じですね。 |

(Sardines

Reef) |

| 65 | ブリーカーズダムゼル |

セナキルリスズメダイに似ていますが、尾鰭が透明なのが違います。

青色部分がもう少し淡いのが一般的なようです。 |

(Fan Wall) |

66 |

67 |

68 |

69 |

70 |

| 66 | インドカエルウオ(幼) |

目玉が大きくてかわいいですね。

これが大人になると真っ黒の目立たない姿になるそうです。インド人もビックリ? |

(Fan Wall) |

| 67 | カタボシオオモンハゼ |

日本にもたくさんいるらしいのですが、今までお目にかかったことがありませんでした。

気づかなかっただけというのもありそうですが・・・。この個体ではあまり目立ちません が、胸鰭の上、肩の辺に紋があるのでこの名前だそうです。 |

(Melissa's

Garden) |

| 68 | ナンヨウツバメウオ(幼) |

今回はアカククリの幼魚も見れましたが、もっと見たかったこれも見ることができました。

でも、なんと、見つけたのは昼食で休憩した島の桟橋の下です。 |

(Piaynemo

Island) |

| 69 | カンナツノザヤウミウシ |

大瀬崎で見たピカチューウミウシ(ウデフリツノザヤウミウシ)と同じ仲間です。

これもピカチュウに似ていますね。半透明できれいです。 |

(Fan Wall) |

| 70 | キイロウミウシ |

この姿では黄色のイメージはないのですが・・・。

美女のドレスのようなイメージなので、ウスキエレガントウミウシぐらいがいいと思います。 でも、スレンダーでドレッシーな素敵なウミウシです。 |

(Fan Wall) |

71 |

72 |

73 |

74 |

75 |

| 71 | スプレンディッド ドティバック(幼) |

最初に載せた魚の幼魚です。尾鰭側が黄色くて、やっぱり幼魚は、かわいいですね。 |

(Fan Wall) |

| 72 | オオカマス | ブラックフィンバラクーダだと思って撮りましたが、調べてみるとオオカマスでした。尾鰭が

二つに割れているのがこれ、ブラックフィンは中央部が山形に飛び出しているとのこと。 |

(Blue Magic) |

73 |

ピックハンドル バラクーダ |

他のカマスたちと違い一匹か二匹で漂うようにのんびり泳いでいるのをよく見かけます。

昔は死にかけのバラクーダの老成魚かと思っていましたが、違いました。教わった 時はイエローフィンバラクーダと言われたのですが、公式にはこの呼び名のようです。 |

(Blue Magic) |

| 74 | ラジャエポレットシャーク | 歩くサメです!これを見たくてラジャまで来ました。全身は真上からですがコチラを!

なんとリゾートの目の前の桟橋の近くにねぐらがありました!さすがラジャですね! 最初の夜はシュノーケルで見つけられず、ビーチのナイトダイブが終わった後やっと 見付けることができました。夜行性なので、暗くなってから出てくるようです。 皆で追いかけたのでゆっくり歩く姿は見られませんでしたが、近くで見ることができました。 |

(House Reef) |

| 75 | アラフラオオセ | (Blue Magic) |

76 |

77 |

78 |

79 |

80 |

| 76 | タカサゴ |

(Blue Magic) |

|

| 77 | ワンストライプ

フュージラー |

セブで長い間タカサゴとして載せていた魚の撮り直しです。

黄色の一本線はミナミタカサゴに似ていますが、こちらの方が細く顔まで続いていません。 |

(Melissa's

Garden) |

78 |

ササムロ |

パラオ2では後姿しか撮れなかったので撮り直しました。 |

(Fan Wall) |

| 79 | チリメンアイゴ |

地味なアイゴです。遠くて判りませんが、鮮明に写れば全体に縮緬模様があるそうです。

最初はニザダイの仲間かと思いましたが、尾鰭の前にナイフがないのでアイゴだと判り ました。アイゴもまだまだ全制覇はできません。 |

(Blue Magic) |

| 80 | ブラックフィンスラーテイ |

(Blue Magic) |

81 |

82 |

83 |

84 |

85 |

| 81 | シテンヤッコ |

2003年のセブで載せて、その後カープ島で載せなおして、3度目です。

愛嬌のある魚なので、綺麗に載せたいのですが、結構シャイなのでうまく撮れません。 rajaでも何枚か撮りましたが、これが精一杯です。でも、青い唇が魅力的ですね。 |

(Blue Magic) |

| 82 | ミスジアカヒレイシモチ | ピントがちょっと手前の浮遊物に来ていますが、ナイトダイブではライトが当たって綺麗に

写るし、魚の動きが鈍く撮りやすいというメリットもあります。 この仲間には、成魚になると筋がボケるアカヒレイシモチと、二本筋のフタスジアカヒレ イシモチ、そして、三本筋のこれの3種です。これも、夜になると出てくるそうです。 |

(House Reef) |

83 |

ミナミフトスジイシモチ | シパダン2でアオスジテンジクダイの脇に小さく映っているのを載せていましたが、撮り

直しです。シパダンのは明るい部分が黄色っぽかったですが、これは青っぽいですね。 図鑑サイトにも両方載っています。これも夕方から夜に活動するようです。 |

(House Reef) |

| 84 | アカモンガラ | 最初のパラオで撮って以来いたるところでたくさん見かけますが、うるさいほど沢山いて

撮ることは無かったのですが、TG-4になったので取り直してみました。口の中が ドラキュラのように不気味に赤いですね。だからアカモンガラというのでしょうか? |

(Fan Wall) |

| 85 | コンビクトブレニー(幼) | PNGで載せています。ニューギニア周辺にはたくさんいますね。

親の姿を見てみたいのですが、なかなか難しそうです。 親も囚人服のようなデザインだそうです。 |

(Fan Wall) |

86 |

87 |

88 |

89 |

90 |

| 86 | アヤメエビス |

シミラン2で載せていますが、撮り直しです。

少し薄暗い珊瑚の根の下に群れています。いい色に撮れました。 |

(Blue Magic) |

| 87 | グルクマ |

最初に見かけてからずっと撮りたいと思っていたのですが、いつも突然現れてサーッと

通り過ぎてしまうので、今までなかなか撮れませんでした。 今回は一部の魚だけですが、大口を開けてプランクトンを採りながら泳いでいる魚です。 桟橋の下でシュノーケル中に通り過ぎたので、待っていたら戻ってきてくれました。 |

(Piaynemo

Island) |

88 |

キュウセンフエダイ |

潜っている時はキンセンフエダイだと思っていましたが、どこか違うので調べてみるとこれ

でした。フエダイにも沢山種類があります。 ダイビング現役中に全部撮ることはできるのでしょうか? |

(Cape Kri) |

| 89 | アウターリーフダムゼル |

パラオにもいるようですが、地味なスズメダイなので撮影対象にならなかったようですね。

たまたま、撮りやすいところにいたので、後で調べればいい、クロスズメダイの撮り直し かも・・・と思って撮ったらこれでした。目の周りが青く、尾鰭が白いのが特徴です。 |

(Cape Kri) |

| 90 | ホソタカサゴ |

Piaynemo Islandの桟橋の周辺には沢山の魚が群れていましたが、これもその一つです。

一番多かったのはテルメアジですが、それはサムイ島で載せているので今回はありません。 でも、個々のテルメアジは1万匹以上いるようでした。 この魚は、タカサゴの仲間でも小さいので、最初は幼魚かと思いました。 |

(Piaynemo

Island) |

91 |

92 |

93 |

94 |

95 |

| 91 | ホシカザリハゼ |

第一背鰭の前の方に黒斑があるので見分けるのだそうですが、これでは分かりにくいで

すね。畳んだ背鰭に少しだけ確認できます。この方面にはたくさんいる種類のようです。 |

(Cape Kri) |

| 92 | ホソフエダイ |

セブで載せていますが、いい色に撮れたので載せ直しました。

飴色に黄色の尾鰭で、他の魚とは違う配色なので、すぐにこの群れだと分かります。 |

(Cape Kri) |

93 |

キカモヨウウミウシ |

どこが幾何模様なのかわかりませんが、こげ茶と白と緑色はシックでいい感じです。

ウミウシを全制覇するのは何年潜り続けても無理ですね。 |

(Cape Kri) |

| 94 | テッポウウオ |

今回撮りたいと思っていた魚の一つです。桟橋でのシュノーケル中に見つけました。

ただ、桟橋の近くは濁っていることが多いので、近づかないとクリアには撮れません。 ところが、これは結構警戒心が強く、なかなか近づかせてもらえません。 タンクをしょって粘れば、水鉄砲のシーンも撮れるのでしょうか? |

(Piaynemo

Island) |

| 95 | ヤリカタギ |

シミラン2で紫のソフトコーラルと綺麗に写った写真を載せていますが、図鑑的にハッキリ

撮れたので載せ直しました。 |

(Fan Wall) |

96 |

97 |

98 |

99 |

100 |

96 |

ウメイロモドキ |

ペリリュー2では青色が綺麗に出ていませんでしたが、今回は透明度も高く、

海の中で見るイメージ通りに撮れました。 |

(Fan Wall) |

97 |

アヤヘビギンポ |

ヘビギンポの仲間は分類が進んでいないらしく、これが正しい名前か明確ではありませ

んが、目の周りの模様が同じなので、とりあえずこの名前で載せました。 この種で正しいとしたら、婚姻色は赤と黒に、驚くような変化をするそうです。 もう少しはっきり撮りたいですが、寄るとすぐにちょこちょこ動くので難しいですね。 |

(Passage) |

98 |

ムーラルゴビー |

サラサハゼの仲間に見え探してもわからなかったのですが、クロイトハゼの仲間なのだ

そうです。和名はまだないようです。背鰭の黒斑が、畳んだ時には三角形に見えますね。 |

(Passage) |

99 |

プセウドケロス・

ゴスリネリ |

パッセージの急流の脇の淵になった所にある、ヘビギンポと同じ大きな珊瑚の上に居ま

した。ヒラムシは和名があまりないので名前を探すのが大変です。 似たような外見のニセツノヒラムシの学名から探し当てました。 |

(Passage) |

100 |

アワユキハナカエルウオ

&チャツボボヤ |

後ろのチャツボボヤの方が色が派手で目立ちますね。ぱっと見どこにカエルウオが

いるか判りません。この魚はほとんど注目されていないように思いますが、太平洋から インド洋まで広く分布しているようです。まあ、あまりかわいくもないし、地味だし・・・。 カエルウオの特徴の、頭の皮弁までもっと綺麗に撮りたかったですね。精進精進! |

(Passage) |

101 |

102 |

103 |

104 |

105 |

101 |

クロスジイソハゼ |

タテジマヘビギンポかと思ったら、ちょっとくすんだ赤で白い点線があります。

とっても小さな魚ですが、口先がアヒル口みたいで面白いですね。 |

(Friwen Wall) |

102 |

メガネベニハゼ |

またまた小さいハゼですがこちらは有名です。赤い眼鏡が素敵ですね。

かわいいので、次回はもっと綺麗に撮りたいです。 |

(Friwen Wall) |

103 |

マナベベラ |

この絶妙な青からオレンジへのグラデーション。とても素敵なのですが、同定するのに

散々苦労しました。ベラの仲間だとは思ったのですが、ブダイの幼魚も視野に入れて Fishbaseを端から見ていきました。何のことはない、日本にもいる種でした。 幼魚はよく見かけ、今回も載せましたが、成魚はまだでした。オスとメスの差はあまり ないそうですが、オスの婚姻色は体のオレンジが金色に変るそうです。見てみたい! |

(Piaynemo

Island) |

104 |

マナベベラ(幼) |

PNGの撮り直しです。

目の周りの帯が赤いのもきれいに撮れました。これが上のように変わるのですね。 |

(Fan Wall) |

105 |

シュローダーズ コーラルブレニー |

フィリピンからインドネシア、ニューギニアにかけているそうです。 ピントが悪いので見えませんが、細い褐色の線が3本、白点沿いに縦に走っている ようです。イソギンポもたくさん種類があります。 |

(Fan Wall) |

106 |

107 |

108 |

109 |

110 |

| 106 | ウテナウミシダ

&カイメン |

ビロード色の綺麗なウミシダが、真っ赤なカイメンの脇に居ました。

激流を避けるように、カイメンを利用しているようです。 パッセージには、カラフルなソフトコーラルやハエモノがたくさんいました。 |

(Passage) |

107 |

パラエモネラアシメトリカ

(Palaemonella Asymmetrica) |

最後は、ナイトダイブで見つけた生物達です。このエビは名前が分からずだいぶ探し

回りました。テナガエビ科ですが、ハチジョウクラヤミカクレエビと同じムカシカクレエビ 属のようです。類似のエビの学名から追いかけて、英語のサイトでフィリピンで撮った のを見つけました。 |

(House Reef) |

108 |

アカトゲクモヒトデ | ナイトダイブをしていると、昼間は出てこない生物がいろいろ現れます。

でも、大体気味が悪い奴らが多いですが・・・。これは、トゲトゲのクモヒトデです。 |

(House Reef) |

109 |

アカクモヒトデ |

これがクモヒトデというのはすぐにわかりましたが、体がぷっくりしている種類を見つけら

れずに散々探しました。英文ページも全部見てどれも少し違うと、諦めようと最後に 「クモヒトデ」で検索したら、子供の自然遊びというページで見付けました。「西太平洋から インド洋に普通に生息」というコメントでした。くたびれ儲けでしたが判ってよかったです。 |

(House Reef) |

110 |

イソコモチクモヒトデ |

こちらは、英文サイトで見つけ学名で検索したら、やっぱり日本にもいる種でした。

名前の由来は、赤ちゃんを産むヒトデだからということです。雌雄同体で、卵胎生なのだ そうです。生まれたところが見てみたいですね。 |

(House Reef) |